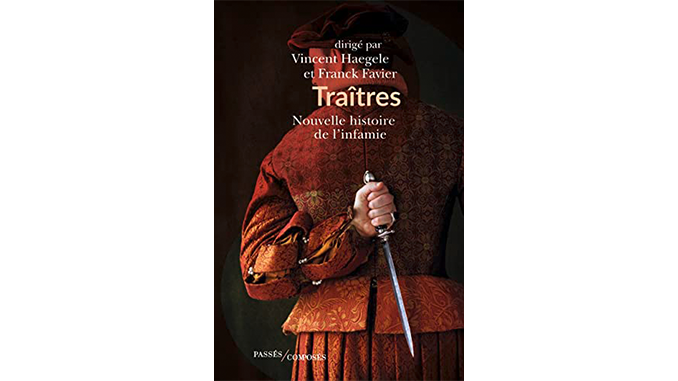

Franck Favier est agrégé et docteur en histoire, Vincent Haegele est conservateur des bibliothèques de Versailles, archiviste paléographe et docteur en histoire. Ils répondent à mes questions à l’occasion de la parution de l’ouvrage qu’ils ont dirigé Traîtres, nouvelle histoire de l’infamie aux éditions Passés/Composés.

La trahison est à géométrie variable. Henri IV, De Gaulle ont été considérés comme traîtres…

C’est en effet l’élément qui nous a semblé le plus saillant et le plus intéressant à développer dans cet ouvrage collectif. L’idée originale était de ne pas nous arrêter à des conceptions purement morales, mais bien d’essayer d’embrasser la notion de trahison à travers diverses formes et époques. Néanmoins, le fil principal de cette étude chorale est bien le comportement de l’individu face à l’État, puis face à la nation. En ce sens, Henri IV, tout comme Charles De Gaulle ont pu apparaître à un moment donné comme des traîtres pour une partie des Français, mais pour devenir effective, leur prétendue trahison devait s’effectuer en faveur d’un intérêt plus personnel que général : leur action se situait en dehors de la ligne fixée par les circonstances, ligne religieuse ou politique, mais elle avait pour but la préservation d’un ensemble. En ce sens, il est très difficile, voire impossible, de parler de trahison pour ce qui les concerne, même si, aux yeux des Ligueurs ou des pétainistes (eux-mêmes des traîtres, car affiliés à l’Espagne catholique ou à l’Allemagne nazie), il est évident qu’ils l’étaient. Pour justifier un chapitre sur De Gaulle traître, il aurait fallu mobiliser le vocabulaire des collaborateurs : en cela, l’expérience aurait pu vite trouver ses limites et se révéler contre-productive pour l’ensemble du livre. En revanche, nous avons trouvé intéressant de souligner, grâce à l’excellent travail de Didier Le Fur, que Henri IV appartient à une famille, les Bourbons, qui compte plusieurs traîtres majeurs, à commencer par le connétable Charles de Montpensier (1490-1527). Mais là encore, les faits ne sont pas aussi simples qu’on pourrait le penser.

Peut-on trahir pour rester fidèle à une ancienne conception du monde ?

Cette question permet de poursuivre le propos engagé plus haut, avec le cas de la trahison du connétable de Bourbon, Charles de Montpensier. Didier Le Fur le démontre fort bien : la trahison est le résultat d’un certain nombre de pressions de la part de François Ier à l’égard de son cousin, lequel estime que leur rapport de vassalité, issu du Moyen-Âge n’est plus respecté par le suzerain. En passant du côté de Charles Quint, adversaire résolu du roi de France, il cherche à nouer une nouvelle relation de protection. Le connétable agit ici en accord avec sa conception d’un monde ancré dans la féodalité, quand François Ier poursuit un but bien plus moderne, celui de l’accroissement des pouvoirs et des territoires de l’État. Plus tard, naît aussi une certaine idée romantique de la trahison : Alfred de Vigny est fasciné par le destin de Cinq-Mars (1620-1642) et de son ami François de Thou (1604-1642), qui refuse de dénoncer la trahison du premier, au nom des liens qui les unissent. Là encore, c’est l’individu contre l’État : son geste est condamné à l’échec, mais demeure digne d’être mis en lumière par les artistes ou les écrivains. Ces cas ne sont cependant pas une généralité. Les trahisons mises en lumière dans notre étude collective montrent la plupart du temps des individus qui agissent d’abord par intérêt personnel, habité par un sentiment de vengeance, ou pris au piège de leur conception étroite du monde.

Le livre évoque un « devoir de trahison ». Comment expliquer cette formule contre-intuitive ?

La formule est contre-intuitive, voire paradoxale, mais pour nombre des cas traités dans le livre elle semble naturelle : « Je trahis parce que le devoir, l’honneur, mes intérêts, m’y obligent ». Plusieurs des traîtres évoqués ici ont eu la chance de survivre à leur trahison et, le plus souvent en exil, ont noirci des pages et des pages de mémoires pour justifier leur acte. C’est le cas de Benedict Arnold (1741-1801), patriote américain passé du côté des Anglais, sans que l’on n’ait jamais vraiment compris pourquoi. Lui-même est assez embarrassé : l’appât du gain ? On ne peut dire qu’il ait beaucoup gagné dans l’affaire. Aussi, il justifie sa trahison de manière alambiquée, en indiquant qu’il a perçu l’intervention française aux côtés des troupes de Washington comme une offense à ses convictions religieuses. Tout aussi intéressant est le cas du général Sprengtporten (1740-1819), patriote finnois, qui trahit la cause du roi de Suède en évoquant son rêve d’une Finlande indépendante. Son espoir de devenir le « Washington finnois » se fracasse contre la réalité : en partie à cause de lui, la Finlande devient une province russe, soumise à un régime d’assimilation au cours du XIXe siècle bien plus brutal que celui des Suédois. Et en dernier lieu, Sprengtporten ne gagne rien.

La fin du XVIIIe siècle voit naître un complotisme obsessionnel que le XIXe siècle prolonge et amplifie. Peut-on dire que le complotisme aurait existé avant les réseaux sociaux ?

C’est absolument vrai. Avec l’affirmation d’un État fort, garant de la sécurité du peuple, ce dernier peut en venir à se demander s’il est bien protégé, si les personnes en charge de cette protection sont bien motivées à agir dans le sens que l’on attend d’elles. Si elles ne le font pas, ou si elles échouent, c’est la preuve qu’elles sont manipulées, ou bien qu’elles ont trahi. Or ces mêmes personnes ont pour trait commun d’appartenir à l’élite ; Eric Anceau a publié récemment un très bon essai sur les relations équivoques entre les Français et leurs élites. Depuis la Révolution, et même avant, surgit régulièrement la peur d’être trahi et vendu à une puissance étrangère, déterminée à nuire aux intérêts profonds du pays et de ses habitants. Cette obsession du complot prend la forme d’abord du « pacte de famine », une conspiration destinée à priver le peuple de pain. On notera que la France n’a pas le monopole de cette peur : on la retrouve un peu partout, à la première crise économique et un peu partout, on accuse toujours les mêmes personnes : les financiers et les banquiers, puis en dernier lieu les juifs, les « métèques », toute personne soupçonnée de ne pas appartenir pleinement au corps national. D’une certaine façon, il est possible d’affirmer que le racisme naît en partie de la peur de la trahison. C’est pour cette raison qu’il peut, dans certains cas de figure, s’institutionnaliser. La Révolution, paradoxalement, a fortement contribué à l’alimentation de cette menace, en affirmant les principes d’une nation fondée sur des intérêts et des idéaux communs : tout ce qui ne se reconnaît pas dans ces intérêts (aristocrates, prêtres, et ensuite étrangers) est un ennemi potentiel qu’il convient d’écarter. Puis, dans la deuxième partie du XIXe siècle, la presse prend le relai de la rumeur publique ou des libelles semi-clandestins : il y en a pour tous les goûts, du complot maçon à celui des jésuites, avec toujours en toile de fond la hantise d’une trahison qui livrerait la patrie à ses ennemis. L’affaire Dreyfus est en quelque sorte l’acmé de cette lame de fond et demeure, pendant une grande partie du XXe siècle, fortement ancrée dans les esprits.

Cet article est également disponible sur MediapartLeClub.