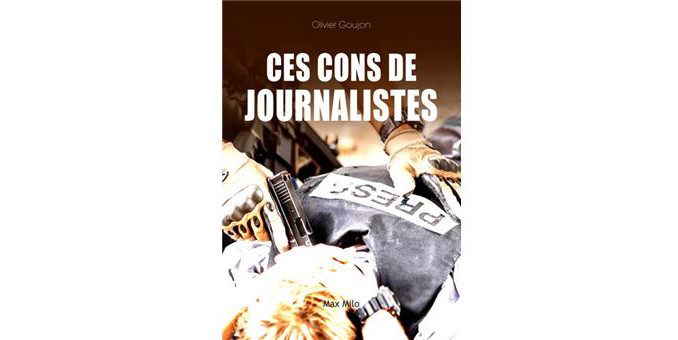

Olivier Goujon est photoreporter. Il répond à mes questions à l’occasion de la parution de son ouvrage « Ces cons de journalistes » aux éditions Max Milo.

Les médias sont l’objet de critiques tous azimuts, mais vous décrivez plutôt un secteur dans une situation catastrophique, quelles en sont les raisons ?

Crise de confiance, disparition du reportage, prégnance de la communication, confusion de l’information et du divertissement, passage raté sur l’internet, illusion du gratuit, primat de l’urgence sur la vérification de l’info, lois stériles ou spécieuses, je détaille les raisons de la crise dans le livre, mais la matrice, c’est l’application forcenée – je ne dis pas « organisée », ce n’est pas un complot, c’est simplement le sens naturel d’une politique économique déréglementée – d’un système néolibéral à un secteur stratégique de la démocratie. Avec d’autres modalités, mais des enjeux proches, on fait subir le même traitement à l’école, qui est l’autre pilier de la liberté et de l’émancipation.

On est devant un paradoxe fondamental : la charge de l’information repose toujours plus lourdement sur une population journalistique toujours plus précaire, à laquelle on réclame pourtant toujours plus de déontologie, d’investissement et d’originalité. C’est simplement une équation impossible.

Il faut être vigilant, car la disparition des corps intermédiaires et des modes classiques de revendication (on a vu en 2017 avec le Code du travail et la SNCF que la grève perd en efficacité) associée à la précarisation de la classe moyenne et à la peur du déclassement, créer une situation d’extrême tension que l’habillage communicationnel n’apaise pas. Quand on appelle la directive Macron qui empêche les salariés d’accéder aux Prudhommes « Loi pour l’égalité des chances économiques », les gens comprennent que c’est un enfumage et la colère monte.

Les journalistes sont moins bien payés, moins stabilisés professionnellement qu’auparavant, vous décrivez une situation apocalyptique, l’est-elle vraiment ?

Je n’emploie pas ce mot. Je décris une situation de fragilisation très inquiétante d’une corporation essentielle à la préservation de nos libertés. La précarisation du métier, la disparition du salariat, la mise en danger des « producteurs d’info », ne sont pas compatibles avec un exercice libre, équilibré et approfondi du métier de journaliste.

Dans les années 2000, on considérait que la condition de ressource pour accéder à la carte de presse, c’était le SMIC, aujourd’hui, de l’aveu même des membres de la commission, on donne des cartes à 400 ou 500 € mensuels. Je le comprends, car c’est un moyen d’aider ces journalistes en difficulté, mais on est dans le déni quand la même commission se félicite que les effectifs ne baissent pas. Si on appliquait les critères des années 2000, on aurait des milliers de journalistes encartés en moins et verrait le gouffre.

La fragilisation sociale s’inscrit dans un contexte plus global de prolétarisation du tertiaire culturel décrit par exemple par Sara Abdenour ou Olivier Pilmis, qui sont cités dans le livre. On peut en faire une lecture marxiste : la mise en instabilité des journalistes, mais aussi des intermittents, des chercheurs ou des documentalistes, donne naissance à une « armée de réserve » docile et corvéable au service d’un pouvoir néo-libéral qui ne tarit pas d’éloges à son sujet et se multiplie en déclarations de façades et en tweets enflammés, mais qui, en pratique, lui scie les pattes en saccageant le Code du travail, en produisant des lois limitant leur autonomie ou leur liberté (typiquement lois fake news et secret des sources), en limitant les recours prudhommaux par des artifices administratifs ou même en intervenant directement par les biais de communication institutionnelle, les bureaux de presse ou les services de comm’ sur la production d’info.

Cela ne signifie pas qu’il n’existe plus d’espaces de liberté, mais que la tendance est clairement au contrôle de l’information.

Dans ce contexte, l’argument de l’alarmisme sert toujours le pouvoir, les groupes et les lobbies : « Ce n’est pas si grave que vous le dites ! », « Vous exagérez ! » etc. C’est une manière de prévenir la vigilance citoyenne ou sociale, d’annihiler toute résistance par anticipation. Un exemple : on nous dit que les nouvelles formes de rémunération du travail, l’autoentreprise, la facturation, la priorité donnée à la tractation commerciale, ne vont pas détruire le salariat, mais permettre de diminuer le chômage en ouvrant des perspectives à côté du salariat en CDI. C’est spécieux et objectivement faux : ces nouvelles formes vont sans cesse gagner du terrain, car elles sont favorables aux employeurs qui ne voient d’ailleurs pas plus loin que le bout de leurs nez, car elles ne peuvent lui être favorables à long terme, mais seule la rentabilité immédiate compte, mais quand le salariat aura disparu, elles seront le seul horizon. C’est maintenant qu’il faut résister, dans le journalisme comme dans d’autres secteurs.

Que faire pour redresser la barre ?

« Retisser le lien de confiance » c’est l’expression à la mode, mais je ne sais pas ce que cela signifie, en tout cas pas dans la bouche d’éditorialistes paresseux et connivents en place depuis 35 ans. Faire place au journalisme participatif (sans pour autant considérer que tout le monde est journaliste), rompre avec la reproduction sociale, interdire aux financiers de posséder des journaux et décider, au contraire, qu’ils appartiennent aux journalistes, créer un conseil de déontologie, conforter un fort pôle public d’information, que l’Europe nous envie, au lieu de sans cesse tirer dessus à boulets rouges, défendre la loi Cressard qui donne un statut au journaliste et oblige les employeurs à le payer en salaire. Ce sont des pistes. Cela demande des décisions politiques.

Cet entretien est également disponible sur MediapartLeClub.