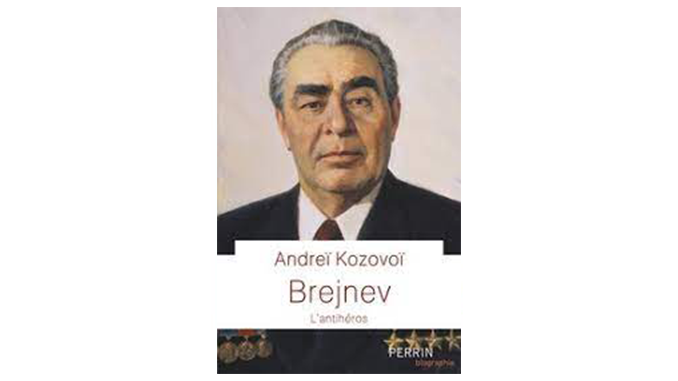

Maître de conférences en histoire russe à l’Université de Lille, Andreï Kozovoï répond à mes questions à l’occasion de la parution de son ouvrage « Brejnev, l’antihéros » aux Éditions Perrin.

Leonid Brejnev a été profondément affecté par le Watergate, resté incompréhensible pour lui…

Le scandale du Watergate et surtout la démission de Nixon ont bouleversé le grand projet de Brejnev : la « détente », sa politique de rapprochement économique et culturel avec l’Occident, dont le couronnement avait été le sommet de Moscou, en mai 1972, avec Nixon, qu’il connaissait de loin, mais qu’il va apprécier sur plus d’un plan. Il lui rendra visite en 1973, puis le recevra une deuxième fois en 1974. Le couple Brejnev-Nixon fonctionnait plutôt bien aux yeux du grand public et c’était du pain bénit pour la légitimité de Brejnev chez lui, auprès de ses collègues du Politburo, avec lesquels il devait partager le pouvoir. Le scandale du Watergate pour Brejnev représentait le sommet de l’aberration du capitalisme, sans doute une opération des faucons américains pour torpiller la détente, peut-être même d’Israël et du « lobby juif » qui n’appréciait évidemment pas les restrictions imposées aux Juifs soviétiques désireux d’émigrer.

Vous expliquez qu’en 1975, peu après avoir obtenu l’organisation des Jeux olympiques de 1980, il a hésité à renoncer à leur organisation, pourquoi ?

En effet, en décembre 1975, Brejnev découvre une estimation de ce qu’il va falloir investir pour accueillir dignement les Jeux olympiques, et après quelques nuits blanches à cogiter, il rédiger une note destinée au Politburo, mais qui ne sera apparemment jamais vraiment discutée, où il évoque l’idée d’annuler purement et simplement les Jeux. Pour Brejnev, ce serait un « gouffre financier », et en plus, il craignait une « provocation » des Occidentaux, et pourquoi pas, un attentat terroristes : « Nos ennemis feront tout pour nous noircir ». Ces doutes (« second thoughts » dirait-on en anglais) s’expliquent par un climat économique des plus moroses, par une détente en déclin (le président Ford, pendant la campagne présidentielle américaine, ne parle pas positivement de la détente, alors qu’il a rencontré Brejnev un an plus tôt à Vladivostok). Surtout, Brejnev a déjà de sérieux problèmes de santé, ce qui ne le rend guère optimiste. Finalement, des considérations pragmatiques et idéologiques prendront le dessus : faire venir Coca-Cola en URSS et présenter le régime sous un bon jour.

Il n’a jamais compris la politique de Carter à l’égard de l’URSS…

Nixon était plus jeune que Brejnev, mais de sept ans. Les deux hommes se comprenaient assez bien, pouvaient parler de leur passé militaire commun. Avec Carter, la différence d’âge est de dix-huit ans, soit plus d’une génération. Mais surtout, leurs visions du monde n’ont rien à voir. Carter se voulait « au-dessus des partis », il avait une vision idéaliste, moralisatrice même, de la politique, et notamment de la politique étrangère. Il gagne les élections en disant qu’il va « moraliser » la détente, qu’il mettra fin au cynisme de Nixon et de son conseiller pour la sécurité nationale, Henry Kissinger. Rapidement, il fait sienne la cause des dissidents soviétiques qu’il rencontre et défend en public. Suivant une tradition qui a commencé sous Nixon, le président américain et le secrétaire général soviétique échangent quelques lettres où ils rivalisent de vœux pieux en faveur de la paix. Mais contrairement à Nixon, qui avait mis son anticommunisme en sourdine depuis la fin des années 1950, et évitait de s’exprimer de manière négative sur le régime communiste Carter, lui, n’hésite pas à tancer son homologue soviétique. Brejnev y voit de la duplicité et s’en plaint, notamment à son « ami » français, Giscard : « Il m’envoie toutes ces lettres, et ensuite, il part quelque part faire une conférence où il se met à m’insulter ! Mais qu’est-ce qu’il va imaginer ? Que je n’en saurai rien ? » Après le sommet de Vienne, en juin 1979, Brejnev dira de Carter que c’est un « brave type » mais faible et manipulé, avant tout par son conseiller pour la sécurité nationale, Zbigniew Brzezinski, un homme aux antipodes d’un Kissinger — sa grande idée est que l’URSS est une puissance impérialiste à laquelle il faut absolument s’opposer. Son anticommunisme s’explique, selon Brejnev, d’abord par ses origines polonaises.

Peut-on faire un parallèle entre la situation de Brejnev après l’invasion de l’Afghanistan et celle de Poutine après l’agression de l’Ukraine ?

En effet, plusieurs parallèles peuvent être faits. Brejnev s’était fait « vendre » l’invasion de l’Afghanistan par ses collègues de travail — Andropov, le directeur du KGB, Oustinov, le ministre de la Défense, et Gromyko, ministre des Affaires étrangères. Le rôle de Souslov, le responsable de l’idéologie, et du conseiller de Brejnev pour les affaires étrangères, Aleksandrov, a également été important. Rapidement, il s’est rendu compte à quel point il s’était fourvoyé, que l’installation du régime de Babrak Karmal ne lui permettrait pas de contrôler le pays, mais a préféré fermer les yeux. Il était alors trop malade pour réagir, et préférait chercher refuge dans un passé glorieux, sa « jeunesse militaire », même s’il en a souffert et a bridé les volontés des plus conservateurs d’envoyer les chars en Pologne, en 1981. Poutine aussi, persuadé de la supériorité de son armée et de l’infériorité des Ukrainiens, avait été conforté dans cette idée par ses proches, notamment le FSB, le principal service secret. Sa maladie (un cancer, dit-on) et son isolement suite au Covid, comme pour Brejnev, ont également joué un rôle aggravant dans la prise de décision. Et, bien sûr, il y a l’argument défensif de l’invasion — pour les Soviétiques, il s’agissait d’empêcher l’Afghanistan de passer côté occidental (on soupçonnait Amin d’être un agent de la CIA), et l’Ukraine, qui sait, aurait pu, tôt ou tard, être intégrée dans l’OTAN ou l’UE… un pur fantasme dans les deux cas.

Cet entretien est également disponible sur MediapartLeClub.