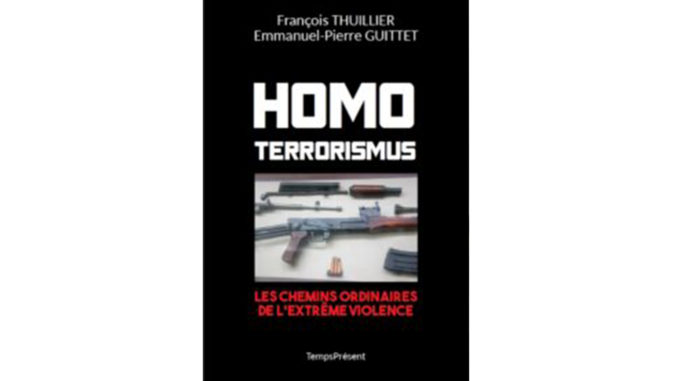

François Thuillier est chercheur et ancien membre des services de renseignement et antiterroristes. Emmanuel-Pierre Guittet est universitaire, spécialiste des politiques de radicalisation et de sécurité. Ils répondent à mes questions à l’occasion de la parution de leur ouvrage « Homo terrorismus – Les chemins ordinaires de l’extrême violence » aux éditions Temps Présent.

Vous écrivez que le djihadiste n’est majoritairement ni pieux, ni pauvre, ni fou.

François Thuillier : Et nous pourrions ajouter ni forcément délinquant, ni forcément immigré, etc., afin de faire définitivement pièce à l’idéologie sécuritaire actuelle. Les tentatives de catégorisation révèlent plus surement nos impensés politiques et sociaux que la réalité statistique.

Emmanuel-Pierre Guittet : Ces clichés sont bien pratiques en effet pour se dédouaner de toute réflexion sur le pourquoi et le comment de ces montées aux extrêmes, elles sont loin d’être en corrélation avec le savoir que l’on a accumulé depuis des années sur les acteurs de ces violences. Sociologues et psychologues, par des biais différents, ont ainsi pu prouver à leur tour que l’homo terrorismus vulgaris ne souffrait de rien d’autre que de quelques formes un peu aiguës de quête identitaire, parfois d’un traumatisme réel ou entretenu par le roman familial, communautaire ou national, le tout placé au milieu d’un environnement social dégradé. Pas de tendance suicidaire ici, mais au contraire un élan vital supérieur à la moyenne et une forte aspiration à un monde meilleur teintée d’absolu. Soit globalement le portrait d’un individu en devenir, c’est-à-dire quelqu’un qui serait plutôt vide (de sens, d’appartenance, de racines) et chercherait à se donner à un idéal qui lui rendrait justice.

Vous parlez d’un tandem journaliste–homme politique qui poursuit des objectifs similaires en thésaurisant sur la menace tout en abandonnant la moindre ambition pédagogique. Comment expliquez-vous cela ?

FT : Nous ne saurions généraliser, mais on observe en effet au sein des élites conservatrices une sainte-alliance entre le journaliste et le politique afin de tirer parti de l’attentat. Le premier pour des raisons d’audience et le second pour des causes électorales s’abandonnent à une sorte de stratégie de la tension qui fait d’eux les « bénéficiaires secondaires » du crime terroriste. C’est ainsi par exemple qu’ils acceptent sans discernement de placer le débat sur le terrain de la guerre et de la religion conformément au souhait des terroristes eux-mêmes. Ce faisant, ils s’en rendent forcément un peu complices, au travers de ce que l’on pourrait qualifier du recel de terreur, et affaiblissent notre résilience collective face à la menace. Dans ce domaine de la parole, il existe d’évidence tout un terrain sémantique à regagner.

Vous citez l’un des fondateurs des Brigades Rouges qui disait « les Brigades Rouges sont une petite boutique mais avec une grande enseigne ». Qu’en déduisez-vous ?

EPG : Il y a là un sens de la formule-choc mais qui dit clairement plusieurs réalités. La première, c’est que dans l’histoire violente de l’Italie contemporaine, les BR n’étaient qu’une organisation au sein d’une myriade d’autres acronymes, de groupes et groupuscules armés d’extrême-gauche, un élément parmi d’autres d’une contestation plus large et plus répandue des partis de gauche et des syndicats d’une part et de l’envers du décor du miracle économique de l’Italie de l’après-guerre d’autre part. Les BR ce n’étaient pas plus d’une cinquantaine de personnes, mais qui ont gagné une notoriété bien au-delà de leurs capacités d’action réelles. La séquestration et l’assassinat d’Aldo Moro en 1978 marque un tournant indéniable et les BR passent alors dans une autre catégorie. Cet événement traumatique pour l’Italie et au-delà les a clairement propulsées au-devant de la scène médiatique mais a aussi engagé l’organisation dans une carrière spécifique. Petite boutique mais sous une enseigne trop grande, un habit trop ample. Et il nous semble que l’on ne saurait mieux dire d’un phénomène qui s’est accéléré ces dernières années. Les boutiques se font de plus en plus petites, parfois réduites à un ou deux artisans, franchisés ou non, alors que leur audience ne cesse d’augmenter grâce à l’écho médiatique.

FT : Oui, Mario Moretti rappelle ici l’antienne du terrorisme : en tuer un pour en terrifier un millier (Sun Tzu). Avec la société de l’information, la grande enseigne du terrorisme diffuse depuis, et plus que jamais, sa lumière aveuglante parmi nous. Avec elle, contrairement à ce qu’on entend souvent, nous souffrons d’ailleurs bien plus d’une surexposition à la vérité humaine que d’un surcroit de ténèbres.

Peut-on négocier avec une organisation terroriste ?

EPG : Notre point de départ c’est qu’il faut sortir et faire sortir la violence et que cela suppose de se débarrasser de l’idée que l’on ne négocie jamais avec les terroristes. C’est historiquement faux en plus d’être profondément déraisonnable. La liste des terroristes devenus partenaires de négociations est plutôt longue d’ailleurs. Menahem Begin, avant d’être le Premier ministre d’Israël qui négocia les accords de paix de Camp David en 1977 avec le président égyptien Anouar-el-Sadate, a été pourchassé comme terroriste par les autorités britanniques pour avoir coordonné l’attentat en 1946 contre l’hôtel King David à Jérusalem. Jomo Kenyatta a passé de longues années derrière les barreaux britanniques comme militant indépendantiste kenyan avant d’être l’interlocuteur privilégié des négociations d’indépendance du pays en 1963. Il faudrait rajouter à cette liste Yasser Arafat, dirigeant du Fatah récipiendaire du prix Nobel de la paix en 1994, Nelson Mandela, fondateur de la branche armée du Congrès National Africain (ANC) et premier président noir en Afrique du Sud, tout comme Martin McGuinness, chef d’état-major de l’IRA Provisoire avant d’être un des protagonistes à la table de négociation des accords du Vendredi Saint en Irlande du Nord. À l’encontre de la déclaration de principe tonitruante que l’on ne négocie pas avec les terroristes, force est de constater que, de fait, les ennemis jurés se sont assis bien souvent autour des mêmes tables. Les sorties de violences ne deviennent un horizon possible que si l’on reconnaît et accepte l’autre comme un adversaire et non plus comme une bête infâme, dont la traque ouvre tous les droits, y compris celui de copier allègrement la vilénie et la déloyauté que l’on prête si aisément à son ennemi. D’un point de vue pratique – et c’est certainement la dimension la plus complexe -, sortir de la violence, c’est accepter en quelque sorte de rentrer dans les espaces et les temps des conflits comme gestion imparfaite des mémoires, des victimes et des négociations avec leurs lots de concessions et de transactions.

FT : Ceci étant, dans ce qui nous préoccupe aujourd’hui avec le terrorisme « islamiste », il conviendrait de résoudre préalablement deux problèmes à ce jour insolubles. Tout d’abord, avec qui négocier ? Le terrorisme pour tous de l’État islamique a nivelé les acteurs et abouti à l’absence d’interlocuteurs. Ensuite, sur quelle base ? Puisque nous avons en partie oublié la promesse républicaine de laïcité et d’universalisme, et que le message terroriste est, lui, empreint d’une grande confusion. Connaître l’ennemi et nous connaître nous-mêmes, ces deux prérequis de la négociation ne sont actuellement pas remplis.

Cet article est également disponible sur Mediapart Le Club.