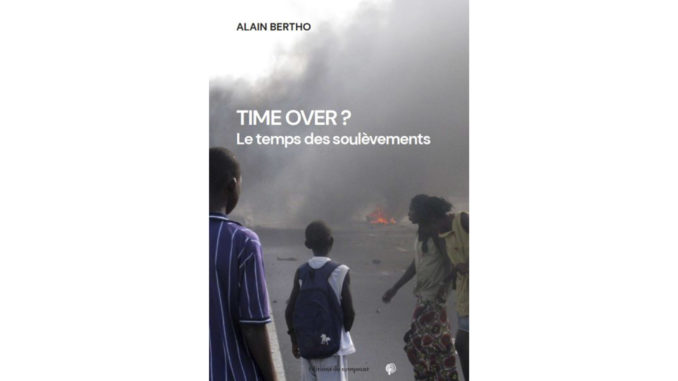

Alain Bertho, est anthropologue. Il consacre son travail aux mobilisations populaires dans le monde, aux émeutes et aux affrontements civils. Il répond à mes questions à l’occasion de la parution de son ouvrage « Time Over ? Le temps des soulèvements » aux éditions Du Croquant.

2019 a été l’année des soulèvements, pourquoi ?

L’année 2019 s’est ouverte sur les images virales des-ronds-points et des « Actes » des gilets jaunes. En juin, le soulèvement de Hong Kong contre une loi d’extradition trouve à son tour une visibilité mondiale. Au Soudan, les manifestations contre la vie chère qui commencent le 19 décembre provoquent en avril 2019 le renversement du dictateur El-Bechir. La mobilisation de masse se poursuit pour réclamer un gouvernement civil. En Algérie, le 2 avril 2019, des foules pacifiques, jeunes et déterminées obtiennent la démission de président Bouteflika et son renoncement à tout mandat. L’annonce de nouvelles taxes sur les communications numériques met le feu à Beyrouth le 17 octobre et les jours qui suivent. La colère vise tout un système de gouvernement clanique et corrompu. Il en est de même en Irak où pénurie et corruption provoquent des émeutes à Bagdad durant la première semaine d’octobre. En Équateur, la hausse des prix du carburant soulève les campagnes indigènes qui marchent sur les grandes villes. Quelques jours plus tard, la hausse du prix du ticket de métro déclenche des émeutes sanglantes dans les grandes villes du Chili. Pénuries et corruption alimentent au même moment une révolte dans les villes d’Haïti et l’exigence de démission du président. En octobre encore, le peuple du Honduras réclame lui aussi avec force la démission de son président Juan Orlando Hernández dont le frère vient d’être condamné pour trafic de drogue, alors que le pays a connu la répression d’une mobilisation de quatre mois (de mai à août) contre la privatisation de la santé et de l’éducation. En Indonésie, en septembre, la colère émeutière porte sur la révision du code pénal et des lois anti-corruption. Elle fait suite au soulèvement des Papous en août. Les querelles et les soupçons liés aux élections sont au centre des conflits en juin au Guatemala et en octobre en Guinée et en Bolivie. La condamnation des leaders indépendantistes réveille brutalement la Catalogne en octobre. Le 16 novembre, l’Iran à son tour se soulève après l’annonce d’une hausse des prix du carburant. Le 9 décembre, en Inde, le Citizenship amendment act (CAA) qui limite les droits civiques des musulmans déclenche une série de manifestations violentes qui culmine fin février 2020 à Delhi.

Au-delà de la diversité des situations nationales, ces soulèvements ont quelques caractéristiques communes. Ils se déclenchent parfois sur une décision qui peut paraitre anecdotique (le prix du métro) mais concerne au fond de très grandes questions récurrentes : la vie chère, les pénuries, la corruption des pouvoirs et la démocratie. Très vite, comme en France, la révolte se globalise. Partout les soulèvements sont massifs et fortement réprimés. « Ils nous ont tout volé, même la peur » scande les chiliens. Presque partout la révolte vise la totalité de la classe politique, sa corruption, son incompétence, sa brutalité. Les forces politiques, qu’elles soient au pouvoir ou dans l’opposition, sont en retour unies dans la peur de la rue, de sa radicalité et de sa violence. La situation libanaise est assez exemplaire… L’ampleur est supérieure aux soulèvements de 2011 qu’on a nommé « printemps arabe », par le nombre de pays et de continents concernés comme par la durée. L’arrivée de la pandémie en 2020 a mis un couvercle sur un monde qui reste en ébullition.

Vous parlez de « violence électorale » et affirmez que l’élection est subie comme une violence. Qu’entendez-vous par cela ?

Je constate d’abord que depuis plusieurs années les moments d’élection, dispositifs démocratiques dont on attend la pacification des conflits, sont de plus en plus des déclencheurs d’affrontements et d’émeutes. Ce fut le cas en Bolivie en 2019. C’est le cas en Côte d’Ivoire ou en Guinée autour du choix des candidats, en Biélorussie, en raison de la fraude. La campagne électorale américaine se déroule dans un climat de violence que le président actuel attise. Avec la montée de l’abstention, c’est un signal déjà ancien de la perte de confiance dans la démocratie représentative qui s’exprime aujourd’hui dans les soulèvements, mais s’était déjà manifesté par les formes diverses de mobilisation électorale « dégagiste », le plus souvent désastreuse.

Le doute sur la qualité et la légitimité des représentants élus se double ensuite d’une tension sur l’identité des représentés. La souveraineté populaire suppose d’identifier le peuple comme corps électoral. Qui peut l’intégrer ? Cette question fut toujours génératrice d’exclusion. Les femmes françaises ont été exclues durant un siècle et demi d’un suffrage qu’on a quand même osé qualifier d’universel ! Les pauvres étaient exclus du vote par le suffrage censitaire instauré par le Directoire en 1795. Les non blancs n’obtiennent un véritable droit de vote aux USA qu’en 1965 par le Voting Right Act. L’Assam, en Inde, qui a engagé un processus d’exclusion des musulmans soupçonnés d’être des étrangers, précède de peu le Citizenship Amendment Act voulu par Narendra Modi. En Côte d’Ivoire, les ivoiriens du Nord, musulmans, sont régulièrement accusés d’être des immigrés.

Comment les soulèvements peuvent-ils avoir des débouchés politiques ? Les mouvements peuvent-ils réellement parvenir au pouvoir ?

C’est tout l’enjeu d’aujourd’hui. Ces soulèvements expriment une colère mondiale contre la notion même de « débouché politique » car les peuples ont l’expérience d’un bon siècle de promesses trahies, de révolutions désastreuses et d’indépendances corruptrices. Il y a dans le même temps une énorme aspiration à la démocratie et un rejet des formes de délégation politique en cours depuis près de deux siècles. C’était déjà le cas en 2011.

La critique de l’incompétence et la remise en cause de la légitimité de ces gouvernements dépassent la mise en cause des régimes parlementaires. Elles touchent de la même façon tous les pouvoirs qui se réclament d’une légitimité populaire, qu’ils soient dictatoriaux ou démocratiques, quand ces pouvoirs ne remplissent pas leurs mandats biopolitiques de base, c’est-à-dire assurer la gestion du pays, la gestion de la survie des gens qui y vivent. De ce point de vue, la pandémie a été une épreuve de vérité terrible pour de très nombreux gouvernements, y compris ceux qui sont arrivés au pouvoir sur des vagues « dégagistes » et populistes, comme au Brésil et aux États-Unis.

Ces mouvements n’expriment plus une volonté de « parvenir au pouvoir » car ils en savent les logiques corruptrices, mais veulent que le pouvoir les écoute voir leur obéisse. « Mandar obedeciendo » : l’anticipation zapatiste semble devenir une idée de masse. Reste à inventer les formes politiques qui permettraient de donner corps à cette exigence démocratique. Elles se dessinent lorsque les mobilisations développent explicitement une dimension instituante. La colère ne suffit pas, la qualité des propositions programmatiques non plus. La puissance ne s’acquière que dans la capacité à faire ici et maintenant, à imposer des procédures de gestion du commun.

Cet article est également disponible sur ma page MediapartLeClub.